みなさんは、Transformerについてどのようなイメージを持っていますか?

最近は、BERT、GPTなどのTransformerベースのモデルが目を見張るような成果をだしているので、それらを想像する方が多いかと思います。これらはTransformerの発展形ですが、Transformerの起源のほう、即ちAttentionを想像された方もいるかもしれません。この記事で説明していくのは、Transformerの起源のAttention機構についてです。BERTやGPTについては、別の記事で解説できればと思います。

Transformerの論文タイトル「Attention Is All You Need」からTransformerの成功はAttention機構にあることが推測できると思いますが、その通りで、Attention機構なしにTransformerを語るのは難しいです。本記事では、Attention機構に焦点を当て、古くから行われている認知科学に基づく研究なども紹介しながら説明していきます。Transformerの解説だけであれば、もっと短くできるのですが、Attentionに焦点を当てたので、記事が長くなってしまいました。純粋にAttention機構について興味がありましたら、最後までお読みいただけると嬉しいです。YouTubeに解説記事をアップしているので、動画で学びたい方はぜひご覧下さい。

少しでも早くTransformerについて要点を知りたいという方向けに短めの記事も出していますので、知りたい内容がAttention機構についてなら、今開いているこの記事を、Transformerについてなら以下のリンクの記事をお勧めします。

本記事の説明動画も公開しています(以下)。ぜひご活用いただければと思います。

この内容に関して、解説スライドも公開しているので、有効活用していただければと思います。

本記事の構成について説明します。

まず初めに、認知科学の研究と絡めてAttentionという考え方が知能の実現にどう関わっているのかを説明します。この内容を理解することで、Transformerで突如として知れ渡ったAttention機構が、天才たちによる100%の突発的な発想というわけではないことをご理解いただければと思います。

次に、Transformerが登場する以前のAttention機構について、再帰型ニューラルネットワーク(RNN)や畳み込みニューラルネットワーク(CNN)で見られた既存モデルを紹介します。ここでは、Transformerの論文「Attention Is All You Need」でAttention機構が一般化される以前から、Attention機構の考え方が取り入れられていたことをご理解いただければと思います。

そして、ここまで内容をベースとしてTransformerで使用されているAttention機構について説明をします。

本記事を通じて、古くから考えられてきたAttentionが、近年大きな成功を収めるに至るまでの変遷をご理解いただけるのではないかと思います。

認知科学と注意(Attention)

ニューラルネットの応用に興味がある方だと、認知科学に馴染みがない方が多いかもしれません。ですが、Attention機構が昨今の深層学習で高精度を叩き出す中、本来、注意(Attention)とは何か、について私たち人間の知のメカニズムから考える認知科学的なアプローチは、深層学習においてAttention機構がなぜ重要なのか、なぜ高精度を出せるのかを直感的に理解する上で有益なものとなるはずです。

認知科学

認知科学とは人間の脳や心といった知の働きと性質を理解しようとする研究分野で、心理学や人工知能、神経科学、哲学など、様々な学問をまたぐ学際的な構造をしています。なかでも、人工知能分野は知能を作るアプローチから古くから認知科学と関わりを持って発展しています。

ウィケンズの情報処理モデル

認知科学では、知のメカニズムを論理的かつ段階的に表現するために、その認知過程をモデル化します。モデル化の範囲は、感覚入力から運動出力に至るまでの知的システムのプロセス、アルゴリズム、過程に至ることが一般的です。

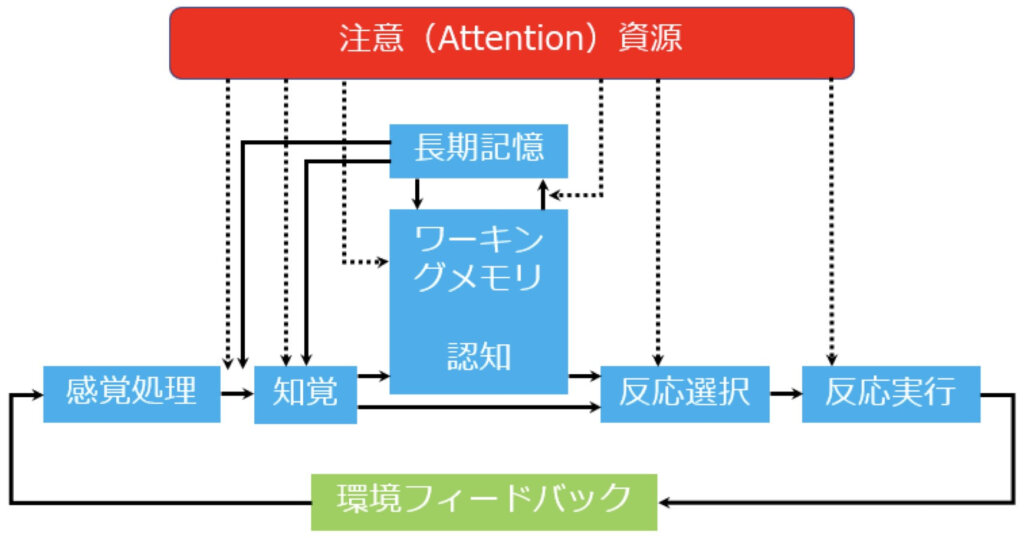

ここでは、心理学者のウィケンズが提案した、ウィケンズの情報処理モデル(下図)について紹介します。これは多くの支持を得ている認知モデルで、また、Attention機構とも大きな関連があります。

ウィケンズの情報処理モデルは、感覚入力から運動出力に至るまでのプロセスを、左から順番に、感覚処理、知覚、記憶・認知、反応選択、反応実行という段階に分け、各々に注意資源から何らかの処理を受ける構造をしています。

特に、注意資源に注目してください。それぞれの項目に何らかの注意(Attention)の矢印を向けていますが、なぜ注意を導入したと思いますか?

ウィケンズの情報処理モデルにおいて、注意とは「特定の対象に感覚や意識を集中させることで、不必要な情報を排除、必要な情報を選択し、限りある知的資源を効果的に配分するもの」という位置付けになっています。

私の解釈ですが、我々の知には空間・時間的に限りがあるので、限りある知を効率的かつ合理的に利用するために導入したのではないかと考えています。

無意識的な注意(Attention)

日本語に、「注意を向ける」という表現があります。これは、特定の物事に注目をすることです。それはまさに注意の働きを意図的に利用したものです。一方で、気づいたら特定の物事を注視していた、みたいに「注意」は無意識的に調節されるのが一般的です。ここでは、無意識的な注意として視覚的注意と聴覚的注意を紹介します。

[視覚的注意]

街を歩いていて看板に書かれた文字を読む行為が可能なのは視覚的注意の為です。まず視覚情報の中から、看板に集中を向けて、その中の文字を認識し理解する一連のプロセスですが、誰でもできますよね。

[聴覚的注意]

カクテルパーティ効果をご存じでしょうか?こでは、騒がしい環境下でも自分と会話している相手の声を認識し、理解することができるというものです。会話相手の声を選択的に選ぶことで、この能力が実現しているものと考えられます。

注意(Attention)の可能性

認知科学と注意の説明の最後に、高度な知能と注意の例を考えてみましょう。我々の高度な知能と言うと、私は真っ先に会話を思い浮かべます。会話は、自分の考えていることを相手に伝えるための重要なインタフェースです。自分の考えていることを言葉にする際に、頭の中にあるあらゆる思考を注意資源をもちいて、取捨選択と順位付けしていますよね?

あれ?会話に限らず、私たちの思考そのものが注意によって成り立っているのでは?と思った方!鋭いと思います。

このように、注意は高度な知能の本質ではないでしょうか?

〈これだけは覚えておこう〉

認知科学におけるウィケンズの情報処理モデルに代表されるように、注意(Attention)は古くから重要な機能を担っていると考えられています。

深層学習と注意(Attention)

注意(Attention)が古くから重要な概念として考えられてきたことをご理解いただいたところで、ここからは、深層学習における注意に話をシフトさせていきます。

深層学習

深層学習とは深層ニューラルネットワーク(Deep Neural Network:DNN)の学習を扱うもので、ディープラーニングとも呼ばれます。深層学習は、近年、驚異的なスピードで成長し、機械学習の主流となっています。

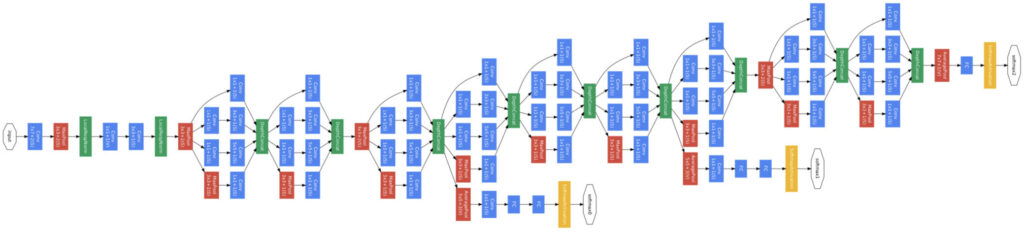

深層学習は何段階ものニューロン層(Layer)を重ねることで階層的に特徴抽出をしており、層数は多いものだと1000層以上になります。複雑なものだと、複数の層をまとめてモジュールを構成し、そのモジュールを何層も重ねているものもあります。具体例として、GoogLeNetの構造を如何に示します。

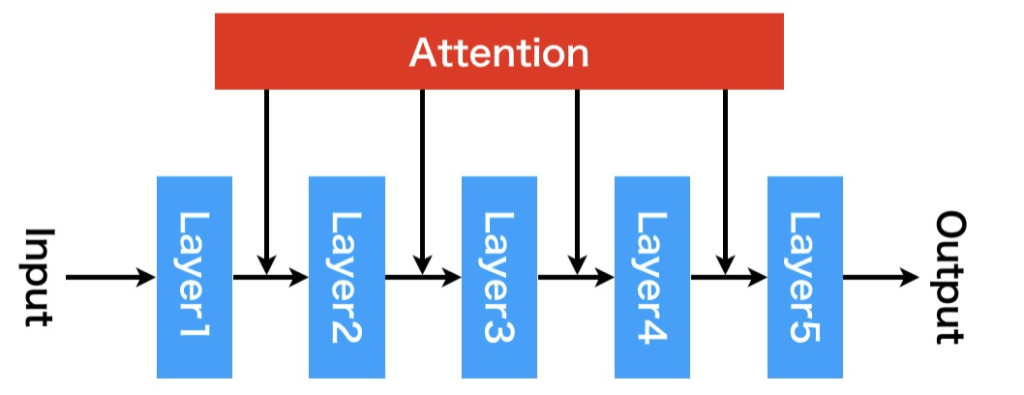

かなり強引ですが、ウィケンズの情報処理モデルを深層ニューラルネットワークモデル流の描き方に則り描きかえると下図になると思います。

※あくまでイメージです。実際のAttention層の適用方法は様々あり、必ずしもこの形を取らなければならないわけではありませんし、むしろ、このような構造をとる場合は滅多にないでしょう。

この図ではAttention機構に入力がありませんが、実際に深層学習で使用する際は、さまざまな入力や学習パラメータをもつ機構として実現されます。

上図のようなAttention機構を持つネットワークを考えた場合、このAttention機構の機能はどういったものになるでしょうか?

少し考えてみましょう!

さまざま考えられると思いますが、ウィケンズの情報処理モデルの注意の役割に則ると、前の層が出力した情報において、注目すべき情報を通過させ、注目すべきでない情報を堰き止めるような、ゲート的役割を担い、次の層に入力される情報に変換しているかもしれません。

また、それぞれの層を俯瞰して、より合理的にネットワークが機能するよう指示しているかもしれません。

このような機能を実現しているとしたら、深層学習の性能がグッと上がるかも!って思いませんか?

実際に、Attention機構によって深層学習の精度は大きく上がります。以下に深層学習におけるAttention機構の概要を箇条書きで示します。

- 今まで深層学習で中心的存在を示してきたCNNやRNNに並ぶ3つ目の画期的なアーキテクチャ。主な使い方は以下の2つ。

- CNNやRNNにAttention機構を導入する

- 完全にAttentionベースのモデルにする(Transformerなど)

- コンピュータビジョンや自然言語処理などの多種多様なタスクに対して最先端の性能を示した(SOTAを達成!とよく言われる)

- 追々説明するTransformerが大いに関係している

- 解釈可能性の向上

- これは結構重要で、近年重要視されている解釈可能なAI(XAI)に関連あり

- 何らかの方法でAttentionを可視化することでニューラルネットワークが何処に注目しているか、なぜ、その出力結果となるのかに関して情報を与えてくれる

以降の章では、これらについて説明していきます。

Attention機構の起源

Attention機構というのは、CNNやRNNに並ぶ3つ目の機構として紹介されることが多いですが、その起源はCNNやRNNと強い関わりを持っています。というのも、Attention機構として一般化される以前の、Attention機構に似たメカニズムは、CNNおよびRNNの両分野でみられます。具体的には、CNN分野においてはSENet、RNN分野においては語順が考慮できるSeq2Seqです。これは、Appendix的な内容ですが、Memory Networkというものもあったりします。

そこで、本章では、RNNおよびCNNの基礎的な内容から説明し、語順が考慮できるSeq2Seq(以下:Seq2Seq+Attention)とSENet、Memory Networkについて解説していきます。

RNNの発展とAttentionの起源

Attention機構の起源を説明するとき、RNNとCNNのどちらから説明するか迷いましたが、RNNから説明することにします。

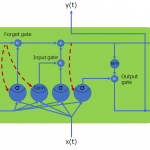

RNNの基礎

RNN(Recurrent Neural Network: RNN)とは、内部に再帰的な構造を持つニューラルネットワークで、気温変動、言語処理といった系列的な情報の識別、推論に使用されます。再帰構造を持たないニューラルネットワークで系列データを扱おうとすると、時刻t−nから時刻tまでの入力情報をすべて一括で与える必要があるなど扱いにくくなりますが、RNNでは内部の状態を次時刻に伝播させる再帰構造により、逐次的な入力環境において、時間依存の特徴を学習できます。

RNNに関する詳しい内容は以下の記事を参考にしていただければと思います。

[keni-linkcard target="_black" url=https://agirobots.com/lstmgruentrance-noformula/]

ここでは、Seq2Seqと呼ばれる系列モデルにAttention機構を追加したモデルについて理解できるように、その基礎知識として、RNNの表記、RNNの種類、Encoder-Decoderについて解説します。

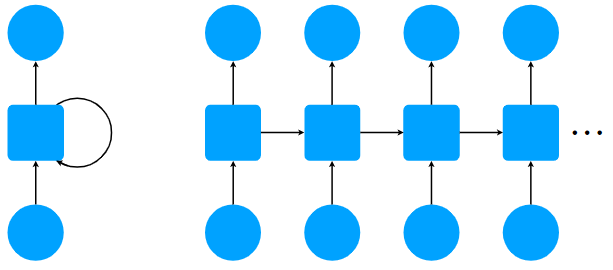

RNNの表記

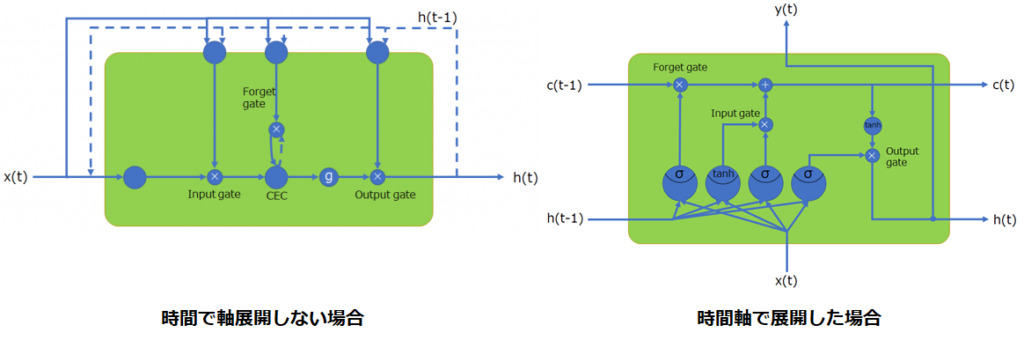

RNNを図示した図の表記は、時間軸で展開しない場合(下図左)と展開した場合(下図右)の2種類が存在します。時間軸で展開しない場合、入力位置と出力開始位置が異なるようなモデルを上手く書き表せないので、以降では右の図のような時間軸で展開した図を使用していきます。

RNNでは、中間層に使用されている再帰層として何を使うかによって、表現能力が変わります。最も単純なものだと、入力層や出力層で使用するようなニューロン層を使いますし、複雑なものだとLSTM(Long Short Term Memory)、GRU(Gated Recurrent Unit)、SRU(Simple Recurrent Unit)などを使用することもあります。

少し余談ですが、LSTM層を時間軸で展開した場合と展開しない場合の図は以下のようになります。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

動画でも説明しています。

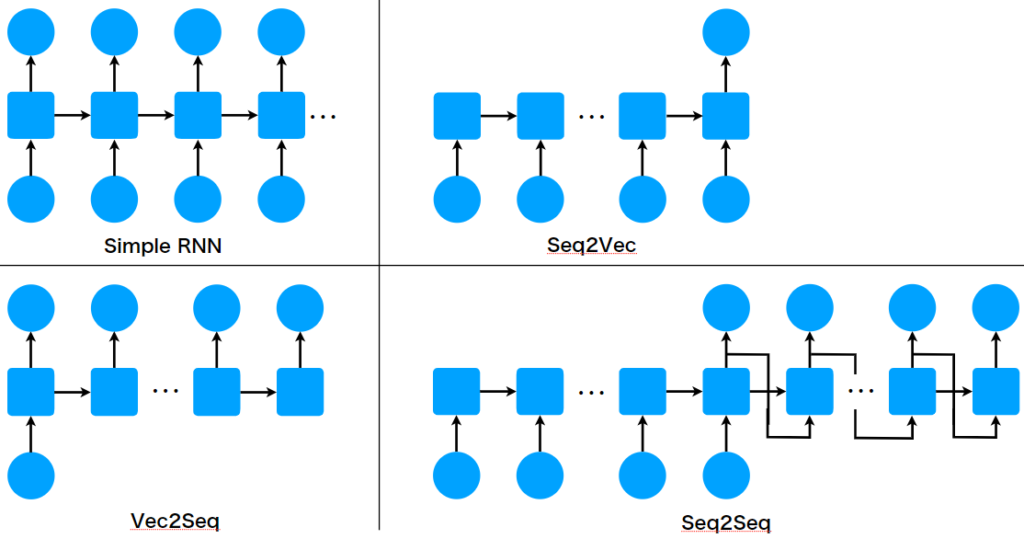

RNNの種類

ここでは、入出力形式に注目したときのRNNの種類は下図のように4つに分けることができます。

- Simple RNN:系列(シーケンス)を入力として受け続け、同時に、出力として変換後の系列(シーケンス)を出力し続ける

- Seq2Vec:有限長の系列(シーケンス)を受け取り最後にベクトルを出力する

- Vec2Seq:ベクトルを入力として受け取った直後から、有限長の系列(シーケンス)を出力する

- Seq2Seq:有限長の系列(シーケンス)を受け取って有限長の系列(シーケンス)を出力する

どの種類のRNNを使用するかは、扱う対象に依存します。例えば、気温情報をリアルタイムに受け取り、次の時刻の気温を予測する場合はSimple RNN型が相応しいですし、今日一日の気温変化を受け取って快適度を出力させたい場合はSeq2Vec型が相応しいと思います。Vec2Seqなら快適さの指標を受け取って、相応しい気温辺変化を出力させることができるかもしれません。Seq2Seqは機械翻訳を中心に使用されるモデルで、日本語を入力して英語を出力するといった使い方が可能です。

以降では、Seq2Seqモデルに焦点を当てて解説していきます。

Encoder-Decoderモデル

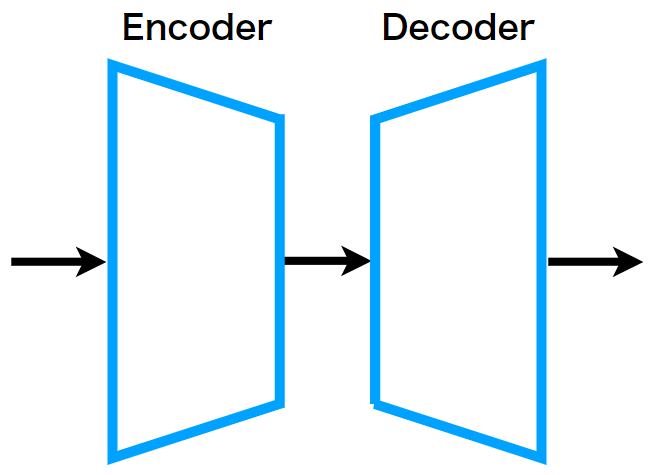

Seq2Seqの詳しい内容に移る前に、ちょっとした紹介ですが、Seq2Seqモデルの設計はEncoder-Decoderという設計思想に基づいています。この、Encoder-Decoderという設計思想に基づいたものとして、他にAutoEncoderがあります。

Encoder-Decoderモデルとは、かなり抽象度の高い設計思想ですが、前半のEncoderで一般的には入力より小さい特徴空間の固定長ベクトルに圧縮し、後半のDecoderでその固定長ベクトルを入力として受けて復元させる使い方をします。

キーとなるのは入力次元より小さな特徴空間へ写像する際に、必要のない情報を捨てることを学ぶ点です。

例えば、AutoEncoderを使って、出力画像を入力画像に近づけるように学習させた場合、重要度の低いノイズ情報は切り捨てるように学習が行われ、ノイズ除去に使えるモデルを得ることができます。

Encoder-Decoderの重要なポイントは、入力より小さい特徴空間の固定長ベクトルに圧縮するときに、本質的でない情報を捨てる学習をすることです。

- 長所:本質的な情報を抽出するのが得意

- 短所:具体的な入力に対して、具体的な出力を変えることが苦手

この機能は、特徴抽出という側面では優れているかもしれませんが、様々な言い回しが可能な文章表現など、本質が同じ(=符号化したベクトルが類似)でも、入力された文章表現によって、翻訳を変化させたいといったタスクは実現が難しくなると考えられます。

このような理由から、Attentionを導入する動機が生まれたといえます。まさに、具体的な文章入力から本質的な特徴を抽出することが得意なSeq2Seqに、さまざまな言い回しなど具体的な表現の文章を出力できるよう、Attentionっぽいメカニズムを加えるという話に繋がります。詳しい話は以降のセクションで説明します。

Encoder-Decoderの課題点は2つで、

- 全ての入力を1つの固定長ベクトルに写像するため、入出力間の並び方についてルールを学ぶことができない

という点です。1つの固定長ベクトルは入力の本質情報(what)であり、その入力、即ち文表現や写真表現といった(How to)を学べないので、How toを学ぶのがAttentionという解釈も可能です。

Seq2Seq

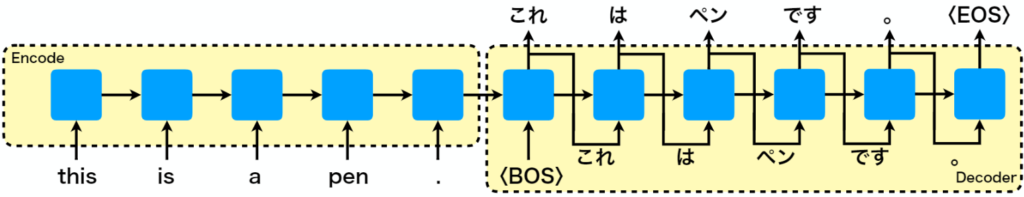

seq2seqはEncoder-Decoderモデルの1つで、自然言語や音声などの系列データを対象として、入力された系列情報を別の系列情報に変換するモデルです。代表的な用途は機械翻訳です。機械翻訳というのは、「This is a pen.」を「これはペンです。」に翻訳することです。ここでは、今紹介した英語から日本語への翻訳を例に説明していきます。

Seq2Seqによる機械翻訳とその課題

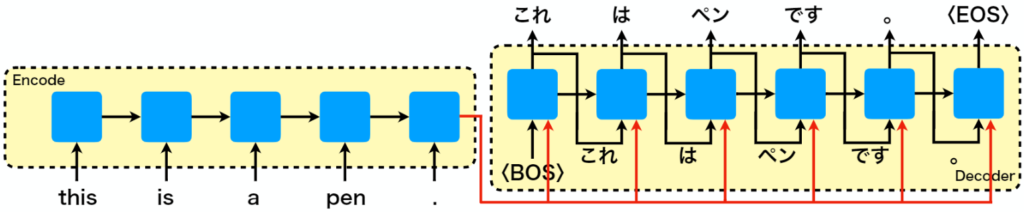

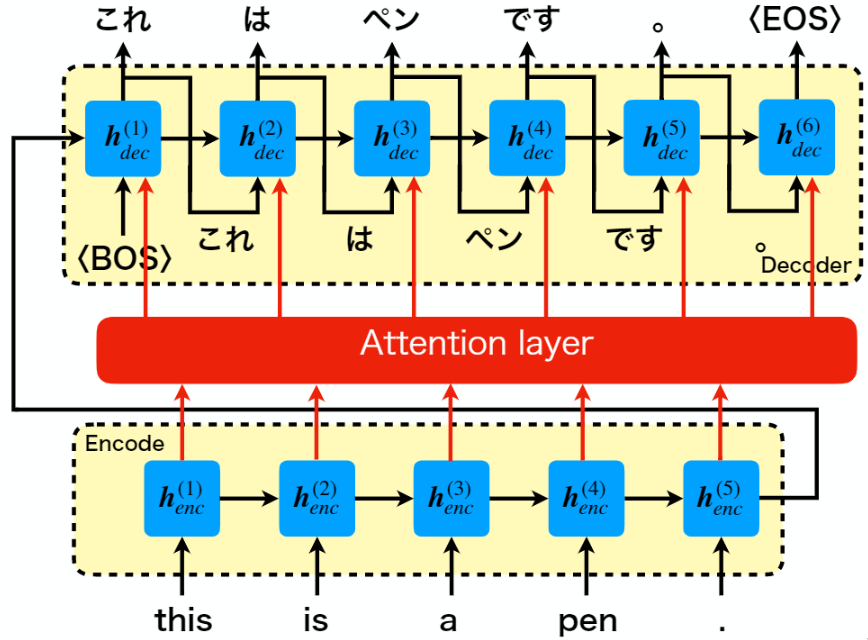

下図はSeq2Seqの入力に「this is a pen.」を与えた際、「これはペンです。」が出力される場合を示しています。ここで、thisのtが大文字でない理由を説明しておきます。実際にモデルに単語を入力する際、埋め込み層を使用して単語を埋め込みベクトルに変換しますが、埋め込み層が対応できる単語形に変換するプロセスが必要で、そのプロセスで大文字が小文字に変換されたと解釈してください。もし、大文字入力を認めるように設計すれば、大文字を小文字に変換する必要はありませんが、今回の例では、それを認めないこととしただけです。

図の中にある、〈BOS〉はbeginning of the sentenceの略で翻訳開始を表しています。〈EOS〉はend of sentenceの略で翻訳終了を表します。つまり、〈BOS〉を受け取ると直ちに翻訳を開始し、翻訳が終了すると〈EOS〉を出力します。

ここで、Seq2Seqには問題点があります。それは、エンコーダで、入力系列のサイズに関わらず、固定長の特徴ベクトルに符号化されることです。入力サイズが異なる文章であっても、同じ特徴空間表現に符号化するため、適切な変換を施せるとは限りません。特に、長い文書は扱いづらくなります。また、Encoderの出力はDecoderの最初の層にのみ渡されるため、翻訳が進むにつれ最初にDecoderが受け取った情報は薄れていきます。

覗き穴(Peeky)を持つSeq2Seq

翻訳が進むにつれて、Decoderが最初に受け取ったEncoderの出力情報が薄れてしまうという問題は、覗き穴(Peeky)構造を用意することで大体、解決できます。覗き穴(Peeky)は、一般的には見えないはずの情報を覗くことができる仕組みで、LSTMではピープホール結合(覗き穴結合)として知られています。興味があれば、以下の記事を読んでみてください。

先ほどの、Seq2Seqモデルにおいて、DecoderからいついでもEncoderの出力を見ることができる覗き穴結合を施した場合のもモデルの図は以下のようになります。

この覗き穴結合により、Decoder側が何を翻訳したいのかという本質的な情報を常に片手に持ちつつ翻訳することが可能になります。翻訳が進んでも軸がブレにくく、途中で何が言いたかったんだっけ??な状況を防げるイメージです。

Seq2Seq + Attention機構

Seq2SeqはEncoder-Decoderモデルなので、系列データを1つの固定長ベクトルに写像しそれを、再度、系列データに復号します。学習対象の性質上、文章表現などの系列データは順序が重要になることが多いです。

例を上げると、「明日の天気は晴れです」と「明日は晴れの予報です」は本質的には同じ意味ですが、文章表現としては異なります。しかし、固定長ベクトルにエンコードすると、似通ったものになると考えられます。つまり、本質的内容が同じであれば、語句の並びや表現はノイズとして捨てられるため同じような内部表現(固定長ベクトル)になるわけです。これでは、入力文章の文脈に関係なく同じような翻訳結果になる可能性があります。すなわち、独特な言い回しなどの順序情報を翻訳結果に反映させるにはどうしたらいいかを考えていきたいわけです。そこで、Attention機構を導入します。

※この章で紹介するAttention機構は、論文の方ではAttentionという名前が使用されていないことと、後で話すAttentionの一般系には当てはまらないので、厳密に言うとAttention機構ではありませんが、初代Attention機構ということで捉えてもらえればと思います。

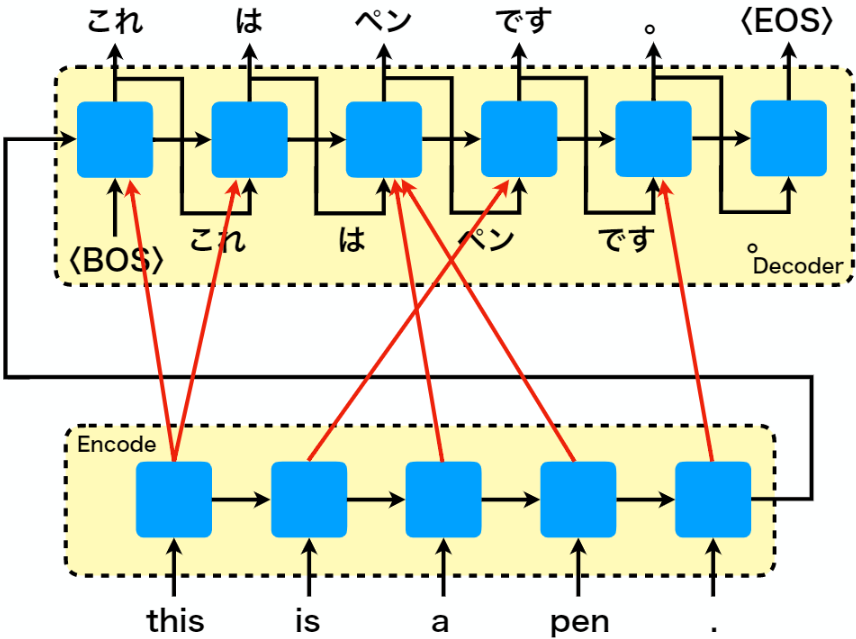

まず、Seq2SeqにAttentionを導入するにあたり、翻訳前の語句と翻訳後の語句の並びには何らかの関係があると仮定します。例えば、英語を日本語に訳すときは後ろから訳すと良いですよね。これを図示すると以下のようになります。下図は先ほど示したSeq2Seqの図において、EncoderとDecoderを縦に配置し、入力語句と出力語句間の関連性を赤矢印で結んだものです。赤矢印の始点はエンコーダの隠れ層で、出力で終点はデコーダの隠れ層の入力です。

「this」は「これ」と「は」に、「a」と「pen」は「ペン」と関連があることを表しています。

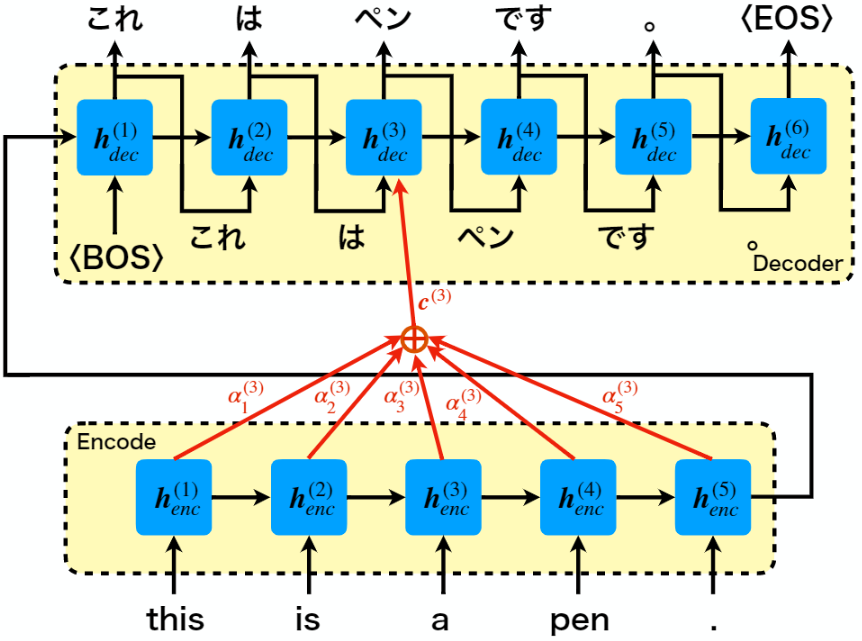

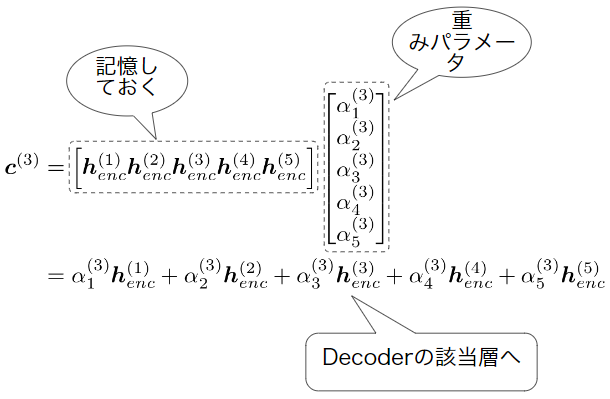

以降ではこの考え方を数式で一般化したいと思います。上図において矢印の接続関係は有か無かの2パターンになっているので、これを学習パラメータを持つ線形モデルで表したいと思います。以下では「ペン」を出力する時刻の出力層\(\boldsymbol{h}^{(3)}_{dec}\)のAttentionを図示したものです。エンコーダの各ステップにおける中間層の出力\(\boldsymbol{h}^{(1)}_{enc}~\boldsymbol{h}^{(5)}_{enc}\)とそれに対応する学習重みパラメータを\(\alpha^{(3)}_1~\alpha^{(3)}_5\)、最終的なAttentionの値を\(\boldsymbol{c}^{(3)}\)としています。

このとき、赤線部分を数式で表すと以下のようになります。式を見るとわかると思いますが、エンコーダの各タイムステップにおける中間層出力の線形結合で表しています。

これを、デコーダの全ての中間ノードに対して示すと下図のようなAttention層として表せることが分かります。

ここまでの話が、RNNに導入された初代Attention機構になります。

Memory NetworkとAttention

ここでは、Seq2SeqのAttentionを更に拡張したものとして解釈可能なMemory Networkについて解説したいと思います。

(今後、追記予定)

CNNの起源とAttentionの起源

ここからは、CNNに導入された初代Attention機構について解説していきたいと思います。

この解説にあたりCNNの基礎知識について最初に解説していきます。CNNについてある程度の知識がある方は、CNNの基礎は飛ばしてSENetとAttention機構から読み進めてもらって大丈夫です。

CNNの基礎

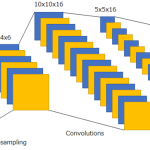

CNNの基礎では、CNNの元となったネオコグニトロンから解説し、畳み込み層、プーリング層の仕組みと計算方法、画像認識コンペティションのILSVRCで登場したCNNモデルについて紹介したいと思います。

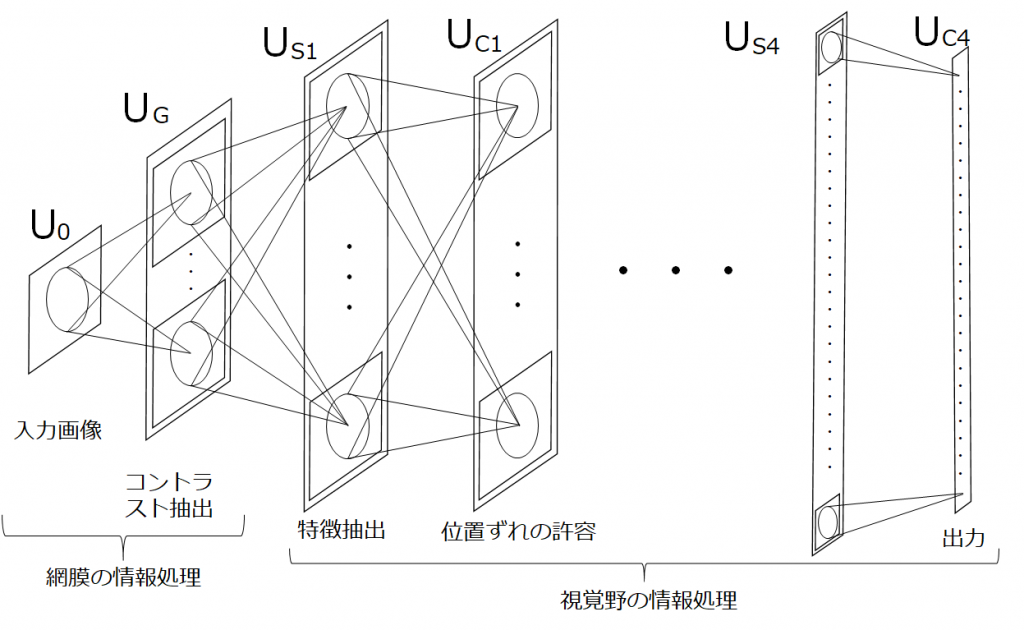

ネオコグニトロンとCNN

ネオコグニトロン(1980年代)はCNNの原型で、日本人の福島氏により提案されました。重要なポイントは、生体の視覚野をもとにモデル化されていて、CNNでいう畳み込み層やプーリング層に対応する、単純型細胞層(S細胞層)と複雑型細胞層(C細胞層)を繰り返し適用し、最後に全結合層に渡している点です。これは、現在のCNNの形になった最初のモデルと考えることができます。一方で、学習にはAdd-if-silentと呼ばれる自己組織化手法が使われており、誤差逆伝播法を使用する現在のCNNとは異なります。

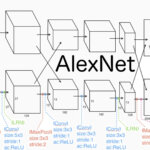

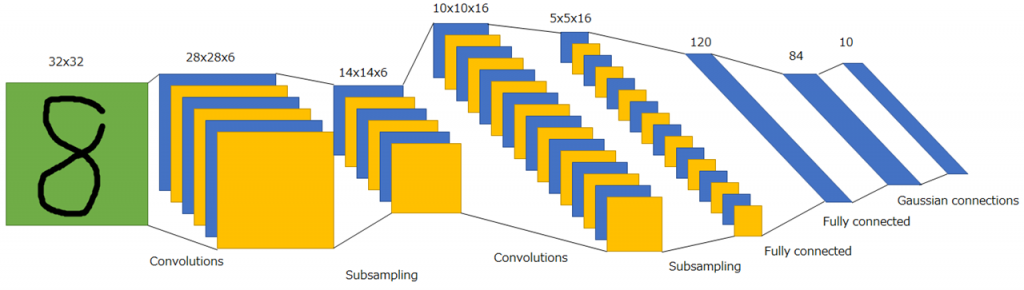

次に、誤差逆伝播法を使用して学習する初めてのCNNモデルであるLeNet(1989年)について紹介します。LeNetとは、現在の深層学習技術の発展に大きな貢献をしているヤン・ルカン氏により提案されました。LeNetは畳み込み層とサブサンプリング層(=プーリング層)が交互に適用され、最後に全結合層へ繋がれており、ディープラーニングブームを巻き起こしたILSVRC2012優勝モデルのAlexNetと比べてもかなり近い構造をしていることが分かります。

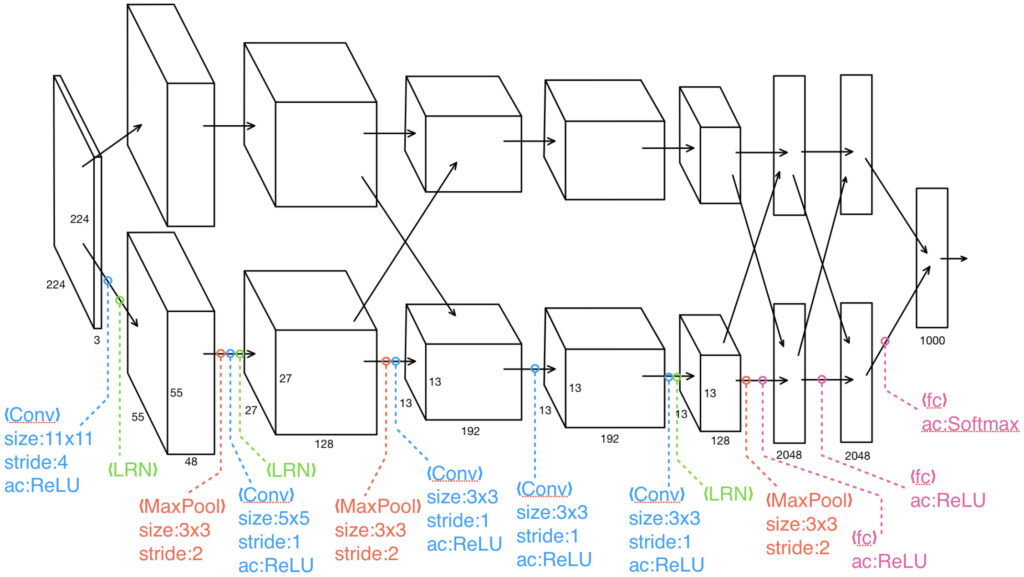

以下にAlexNetを示します。AlexNetはパラメータ数が1つのGPU上に乗らなかったことに起因して2パスに分かれていますが、構造は大変似ていることを掴んでいただくことができると思います。

畳み込みニューラルネットワークについてより詳しく知りたい方や、LeNet-5の実相をしてみたい方は以下の記事を参照ください。

また、AlexNetについて詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。

畳み込み層

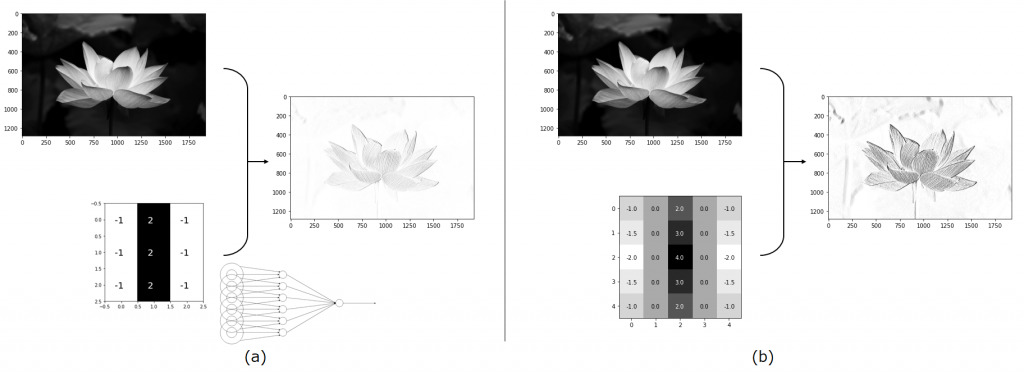

畳み込み層はネオコグニトロンにおけるS細胞層に対応し、メインとなる働きはエッジ抽出を行うことです。この機能はフィルタを使用して実現させることができます。下図(a)は3x3のフィルタを写真に適用した場合の図で、(b)は5x5のフィルタを写真に適用した場合の図になります。

それぞれの場合において、エッジが抽出できていることが分かります。

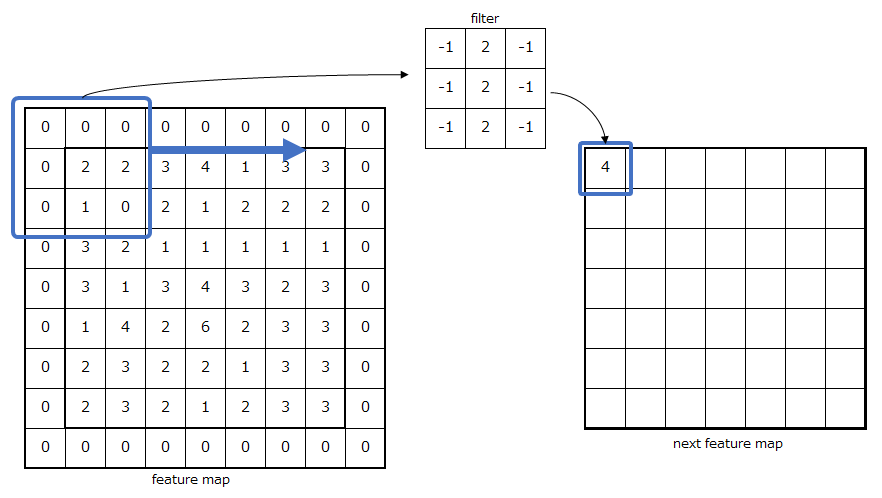

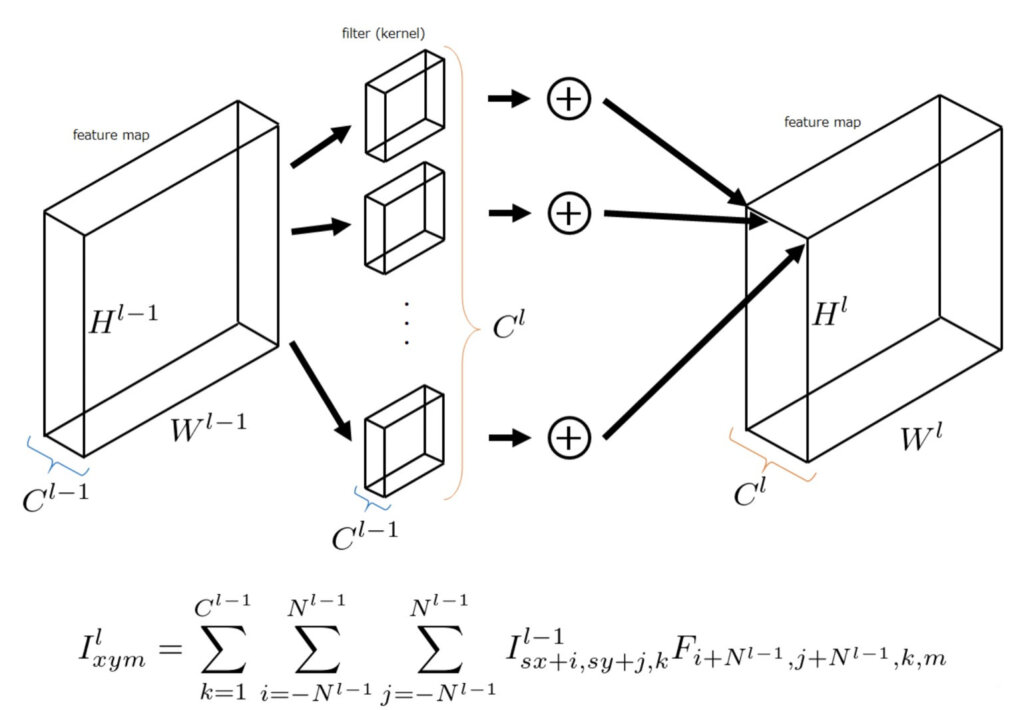

畳み込み層の計算方法は、以下の図のようになります。まず、入力特徴マップにおいて、畳み込みフィルタのカーネルサイズと等しいパッチに分けて、それぞれのピクセルごとに内積をとります。

※下図の計算方法において活性化関数は省略しています。

余談ですが、畳み込みフィルタは線形モデルであることから、特徴が線形モデルで抽出可能であることを仮定しています。そのため、マイクロネットワークを使用して非線形の畳み込みフィルタを構築したNetwork in Networkというものもあります。

プーリング層

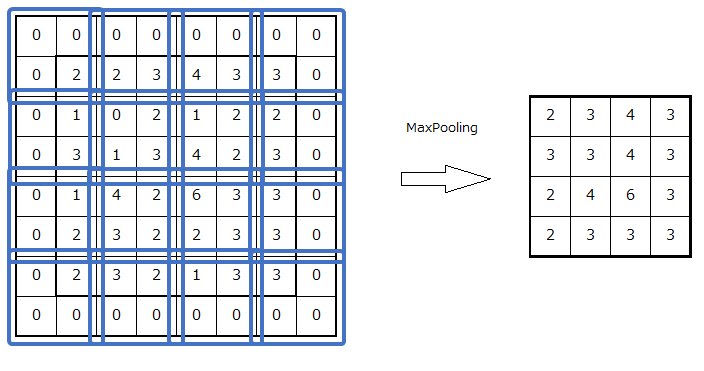

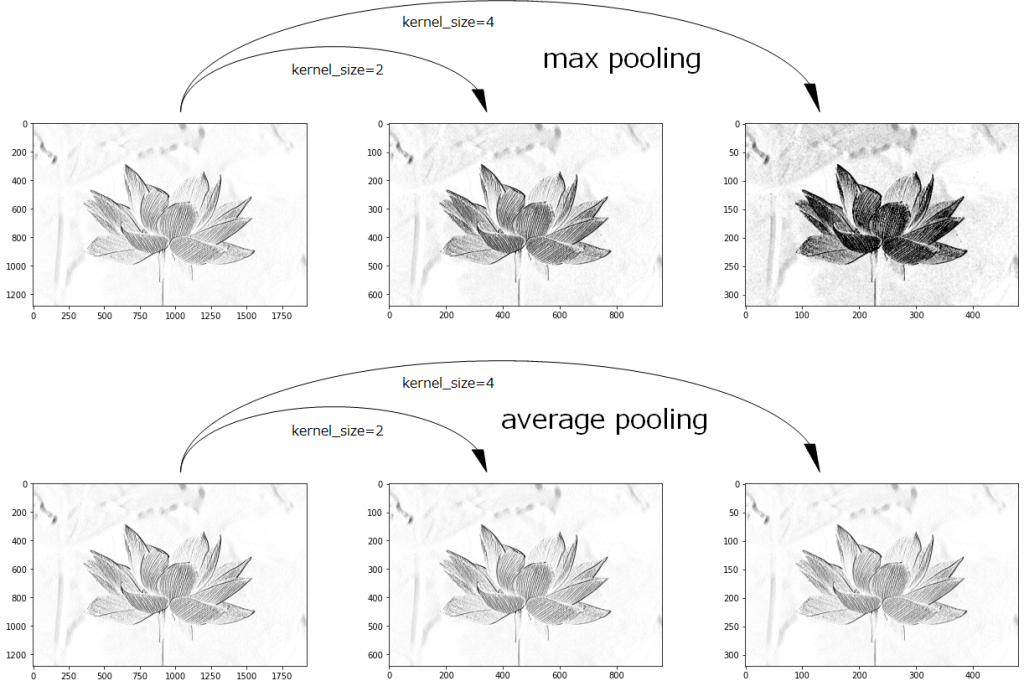

プーリング層はネオコグニトロンにおいてC細胞に対応し、入力特徴量内部の特徴の位置連れを許容する働きがあります。例えば、下図のようにカーネルサイズが2によるマックスプーリングの場合の例を示します。

以下に最大値プーリング及び平均値プーリングを、カーネルサイズ2及び4で適用する場合の例を示します。

最大値プーリングのカーネルサイズが4のとき、エッジが凝縮されて濃くなっていることが分かります。

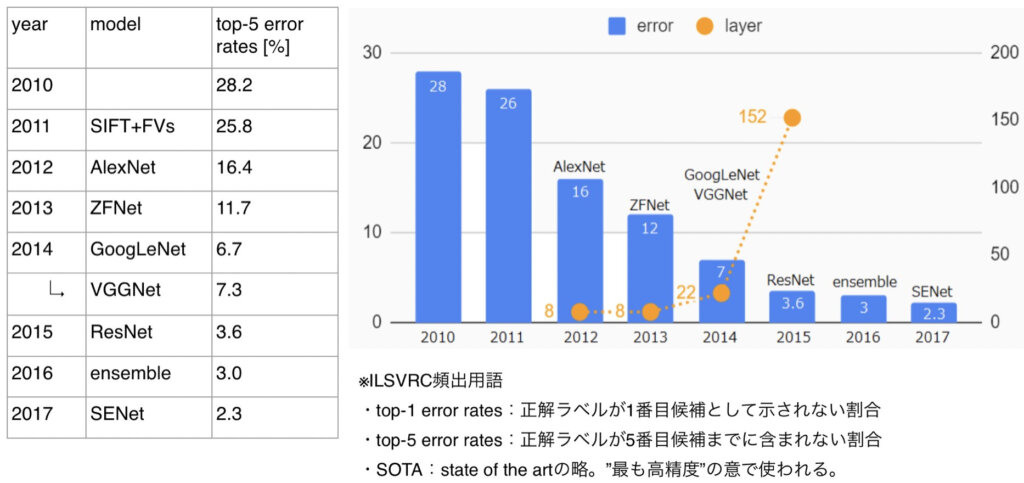

ILSVRCとCNN

CNNの発展とILSVRCは切っても切り離せない関係です。ILSVRCは幾つかのタスクからなる画像認識コンペで、画像分類タスクにおけるエラー率について2010年から2017年まで示します。ILSVRCの2010年と2011年の優勝モデルは深層学習ではないので、重要なのは2012年のCNNによる優勝モデルのAlexNet以降のモデルです。詳しい内容は省略しますがCNNとAttentionという観点で重要な2017年の優勝モデルであるSENetついて紹介したいと思います。

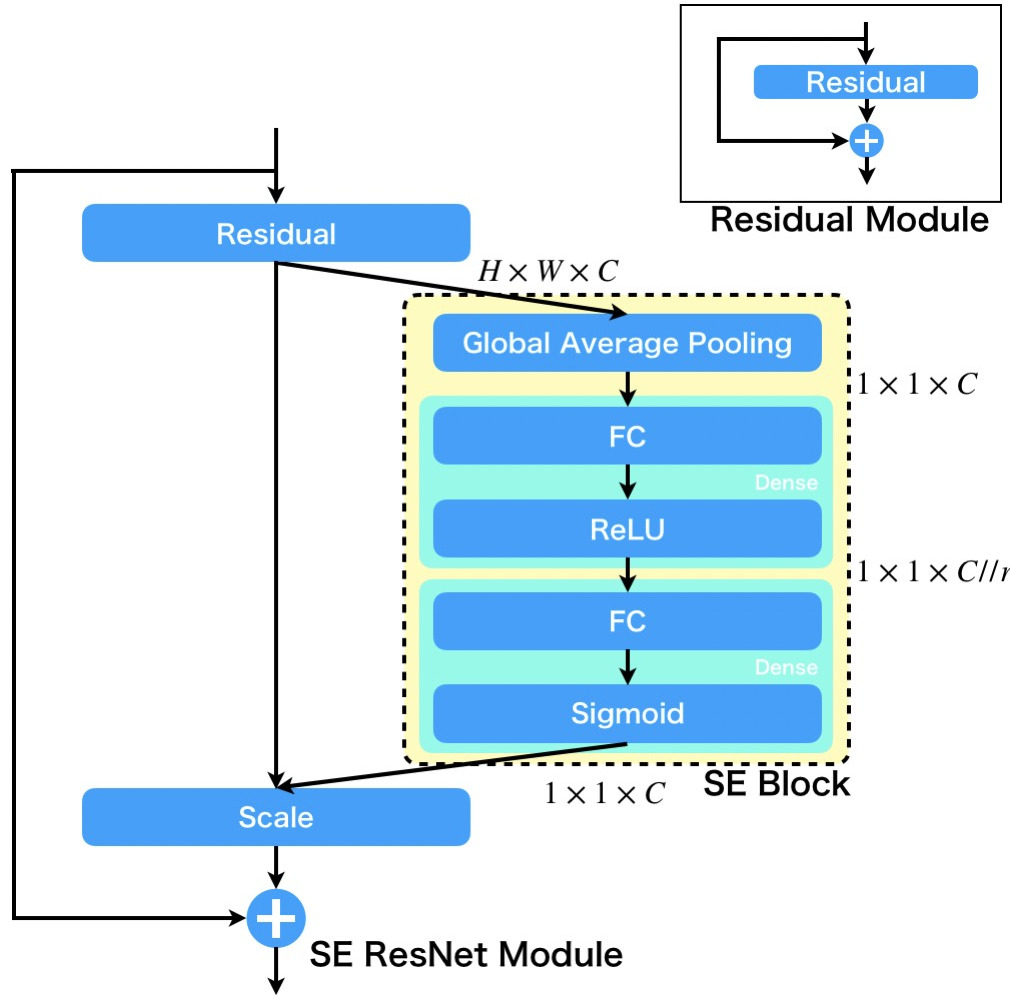

SENetとAttention機構

SENetについて解説します。SENetはSqueeze and Excitation Networkの略で、Squeezeには圧縮、Excitationには励起の意味があります。SENetというと、そういった名前のネットワークがあるのかと思われるかもしれませんが、そうではなくて、以下で説明するSE Blockというネットワークのブロックを追加したネットワークの総称です。例えば、ResNetにSE Blockを追加したSE-ResNetというものや、InceptionにSE Blockを追加したSE-Inceptionというものがあります。では、SE Blockとは何なのか具体的に解説していきます。

SE BlockはGAP→FC+ReLU→FC+SIgmoidの3層から構成され、特徴マップのチャンネルに関して、注目すべきと考えられるマップの情報は多く通過し、注目しべきでないと考えられるマップの情報はあまり通過しないようにゲーティングを行います。これは、特徴マップのチャンネルについてAttentionを適用していると解釈することができます。

GAPにより、マップ方向の平均特徴量を求め、2回の変換を施して、シグモイド関数による0~1の値に変換し、マップに掛け合わせることでゲート機構を実現しています。

Attention機構の種類

ここまで、大変長かったですがAttentionの起源ともいえるモデルについて紹介してきました。Attention機構はサブ的なネットワークを用意して注意を実現したものであることをご理解いただけたと思います。ここまでの話しではAttention機構の構造が一般化されておらず、混乱している方も多いと思うので、現在、一般化されているAttention機構の基本形状を説明していきたいと思います。

Attention機構の基本形

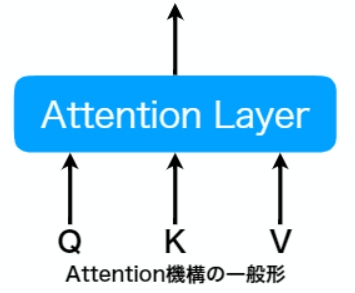

まず最初に、Attention機構の入力をQuery、Key、Valueをもつblockとして一般化します。以降では、この形で一般化したものをAttention機構と呼ぶことにします。

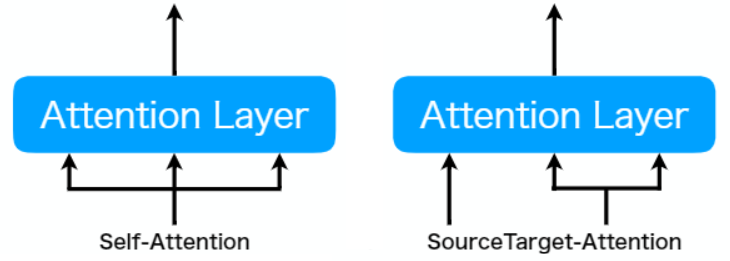

このとき、Attention機構は、入力形式とAttention出力の適用方法の違いにより、4パターンに分けることができます。まず、入力形式の違いによる分類から説明します。入力形式の違いによる分類は、Q、K、Vの全てに同じデータを入力するSelf-Attentionと、Qに入力されるデータとKとVに入力されるデータが異なるSourceTarget-Attentionの2種類です。

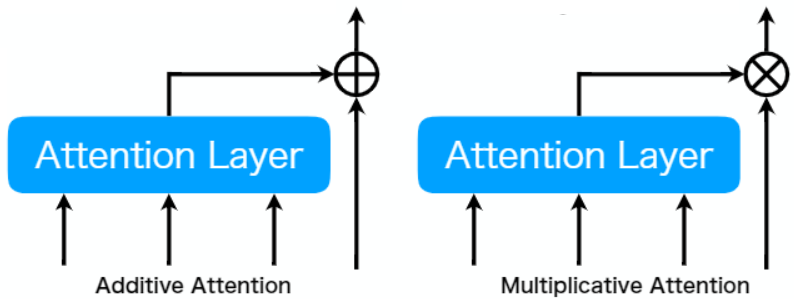

次に、Attention出力の適用方法の違いによる分類について解説します。Attention出力の適用方法は加算型と乗算型の2種類に分けられ、それぞれ、Additive Attention、Multiplicative Attentionと呼ばれます。

Transformer

ここまで、Attention機構について説明してきました。やっと、Transformerの説明を行うことができます。

概要

ここでは、Transformerの概略について解説していきます。概略を以下に図示したので必要に応じて参照しながら読み進めていただければと思います。

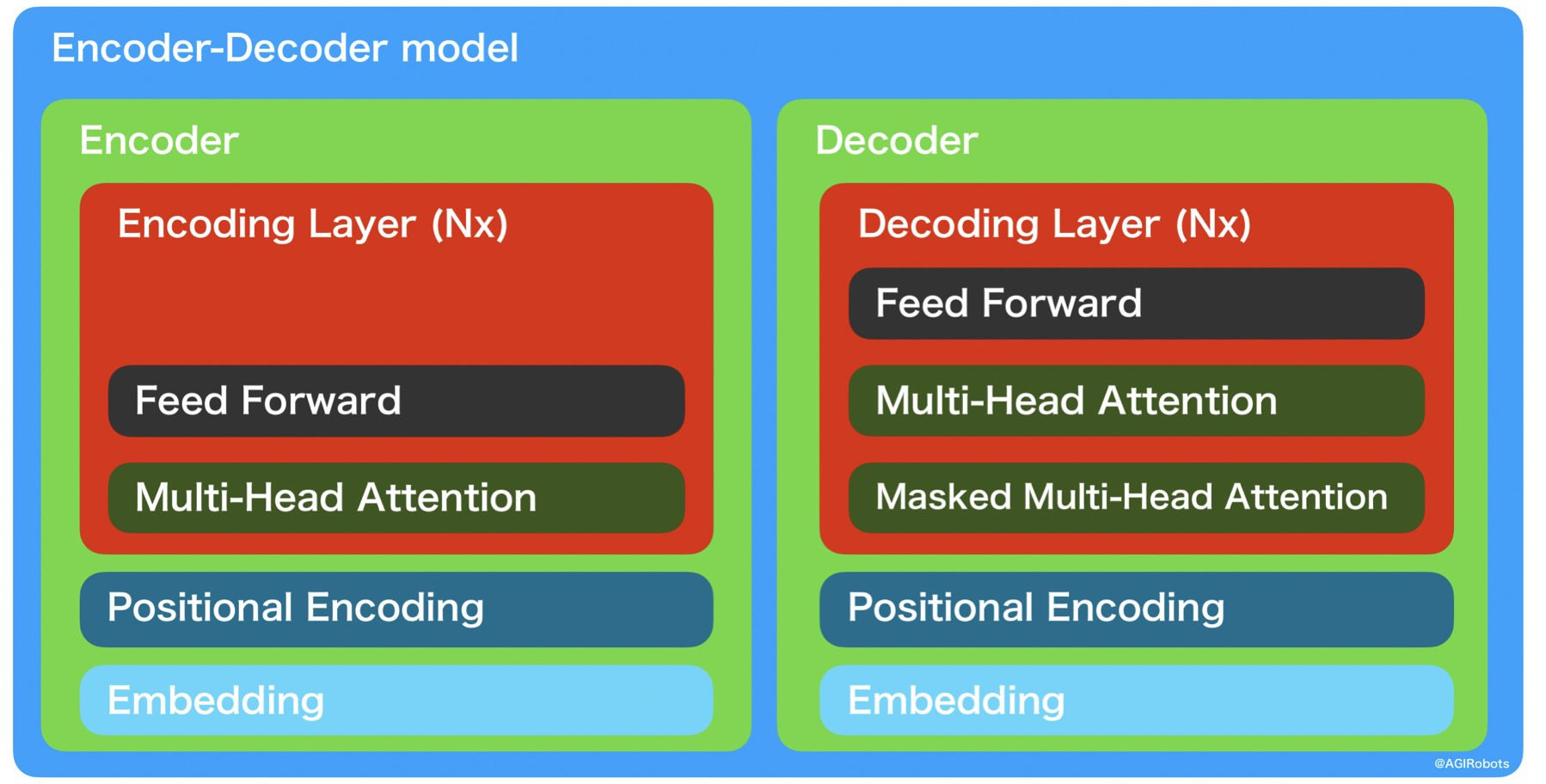

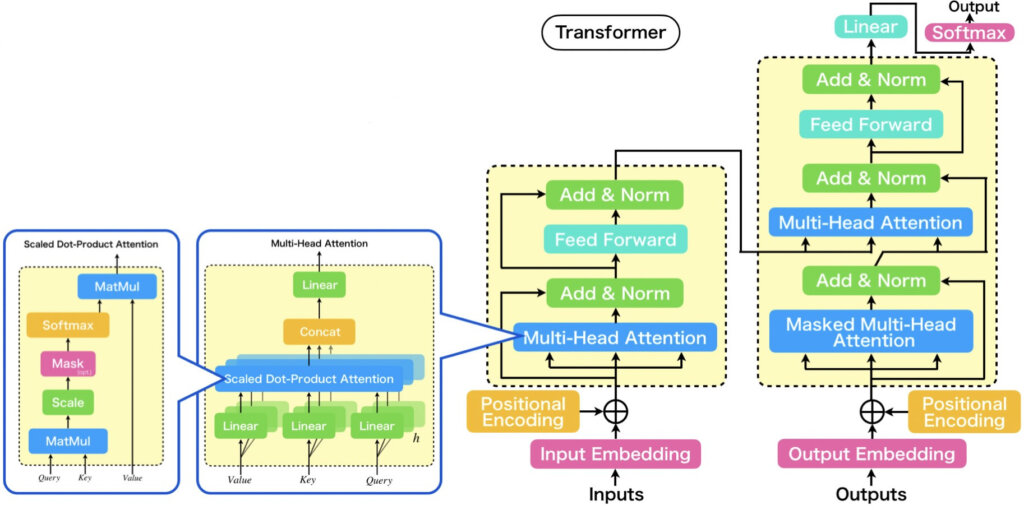

Attention is all you needで示された初代TransformerはEncoderとDecoderから構成される、Encoder-Decoderモデルです。代表的なEncoder-Decoderモデルには、一般的に教師なしで次元圧縮する際に使われるAutoEncoderや自動翻訳の際に使われるSeq2Seqなどがあり、両モデルのEncoderやDecoderの細部構造に注目すると全く異なりますが、どちらもEncoderとDecoderから構成されるという抽象的な領域において共通点を持ち、本記事のメインテーマであるTransformerも同様の共通点を持っています。

それでは、TransformerのEncoder部分とDecoder部分の内部について順に紹介していきます。TransformerのEncoderとDecoderのアーキテクチャの共通事項としては、入力されたベクトルを埋め込み表現に変換するEmbedding層、単語の位置関係を特徴図けるPositional Encoding層、およびN回繰り返されるNx層を持つ点です(Nxのxは積を表していると考えられる)。

そして、Nx層は、EncoderとDecoderで異なります。Transformerのアーキテクチャを解説する中で最も核となる部分です。

図において、Encoder Layer (Nx)として示されている部分は、Multi-Head Attentionと呼ばれるAttention機構と、Feed Forward層からなります。また、Decoder Layer (Nx)として示されている部分は、Masked Multi-Head Attentionと呼ばれるAttention機構、Multi-Head Attention、Position-wise Feed Forward層からなります。

このように、Transformerは完全に、Attention機構をベースとしたモデルとなっています。

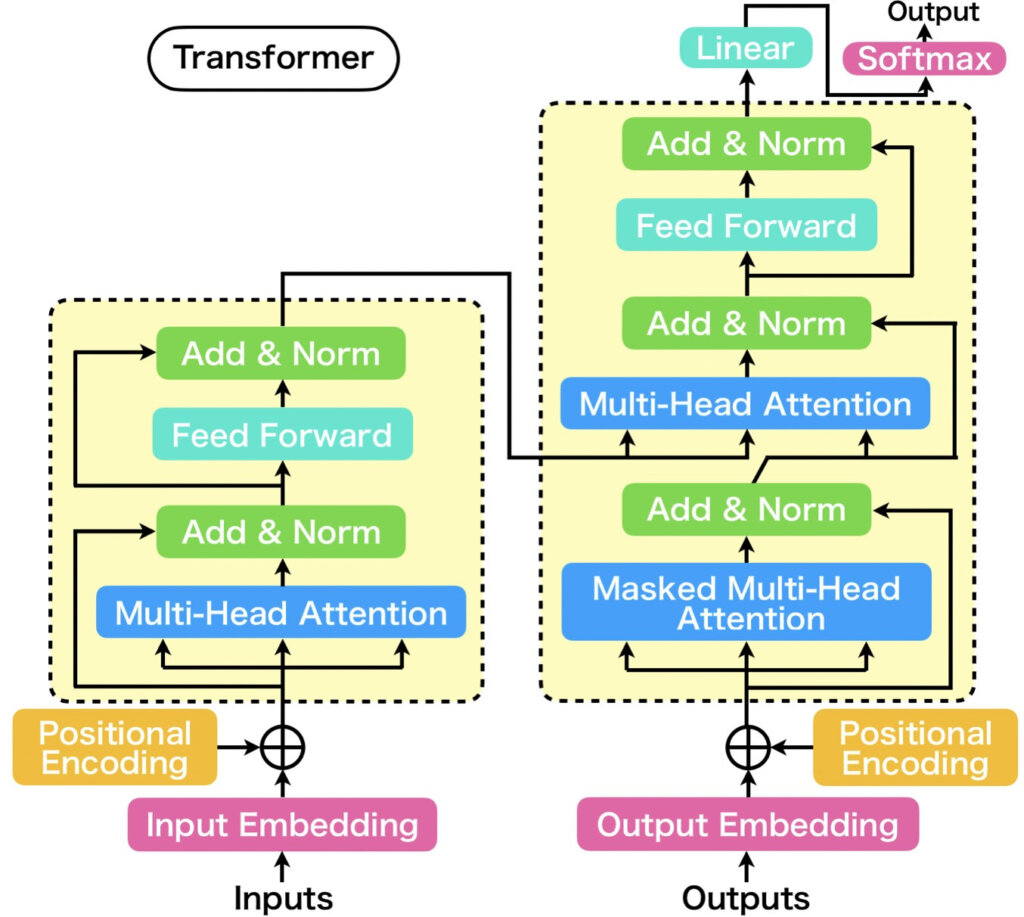

上の概略図では、概要を捉えやすくするためにTransformerを構成する要素間の情報の流れを省略していましたが、ここまでの説明で、大まかに構成要素を理解いただけたと思うので、各要素間の繋がりや情報の流れの矢印を追加したものを下図に示します。

数は、Transformerと言った時に一般的に示される図とほぼ同じです。

上手からわかることを記載します。まず、AttentionおよびFeed Forwardの出力は、それぞれResidual connection(残差結合)され、直後に正規化されます。EncoderのMulti-Head AttentionはSelf-Attention型が、DecoderのMulti-Head AttentionはSourceTarget-Attentionが採用されています。Decoderには、Multi-Head Attentionの他にMasked Multi-Head Attentionがありますが、このMaskというのは、入力からpaddingを除外したり、先読みを防止するために使用されています。

以降では、Transformerを構成する重要な仕組みである、Embedding層、Positional Encoding、Multi~Head Attention、Scaled Dot-Product Attention、Feed-Forwardについて順番に説明してきます。

Embedding層

Embedding層は、Transformerで自然言語が扱えるように、単語を特徴ベクトル空間内に埋め込むときに使用する層で、分散表現と呼ばれる表現形式を扱うことができます。

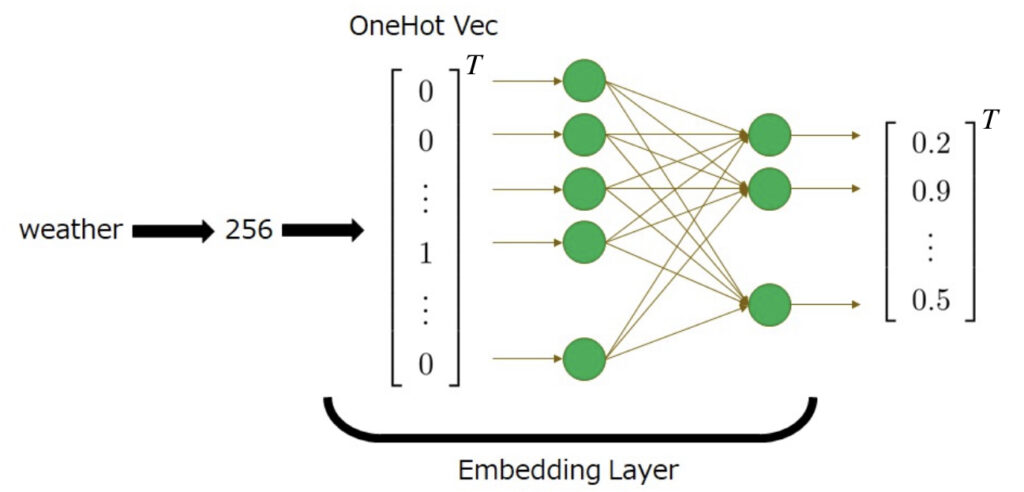

分散表現とは、単語などのトークンを線型空間上の1点に対応させる手法です。埋め込み層では、任意のトークン毎に与えられている唯一のスカラー値を入力として受け取り、その値をOneHotベクトル化&線形変換で固定長埋め込みベクトルに対応付ける働きをします。

具体例を挙げて説明します。例えば、weatherという英単語に256というスカラー値が与えれられているとします。このとき、Embedding層は256を受け取ると、256番のみが1でそれ以外が0であるOneHotベクトルを生成します。これを単純なニューラルネットワークに入力し、目的の特徴空間の1点に写像します。

では、文書が入力される場合は、どのようになるでしょうか?

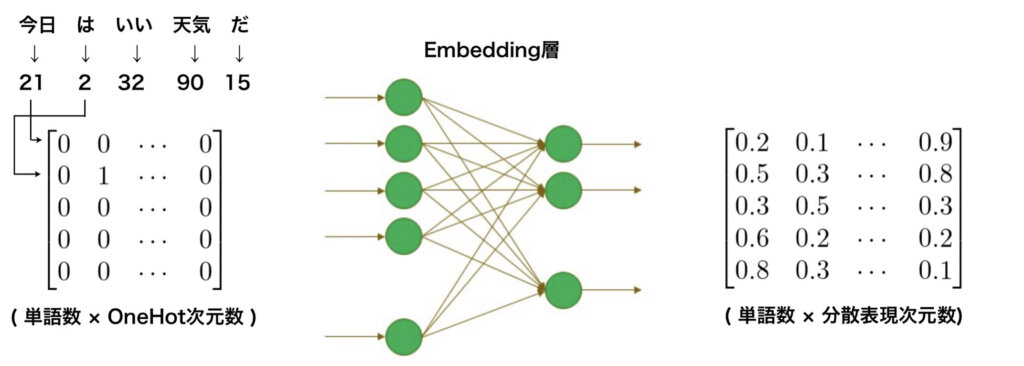

例として、「今日はいい天気だ」を考えてみます。単語分割処理をおこなうと「今日 は いい 天気 だ」となります。それぞれ単語に与えられたスカラー値に変換したとき、「21 2 32 90 15」となったとします。それぞれをOneHot形式の列ベクトルに変換し合体させると、以下のような行列ができます。ちなみに、行列サイズは(入力文章の単語数×OneHotベクトルサイズ)です。

$$

\begin{bmatrix}

0&0&\cdots&0\\

0&1&\cdots&0\\

0&0&\cdots&0\\

0&0&\cdots&0\\

0&0&\cdots&0\\

\end{bmatrix}

$$

上の行列をEmbedding層のニューラルネットワークで線形変換したところ、以下の行列が出力されたとします。この行列のサイズは(入力文章の単語数×分散表現次元数)です。

$$

\begin{bmatrix}

0.2&0.1&\cdots&0.9\\

0.5&0.3&\cdots&0.8\\

0.3&0.5&\cdots&0.3\\

0.6&0.2&\cdots&0.2\\

0.8&0.3&\cdots&0.1\\

\end{bmatrix}

$$

このように、人間が扱う自然言語を機械で扱えるような表現に変換するのがEmbedding層です。

Positional Encoding

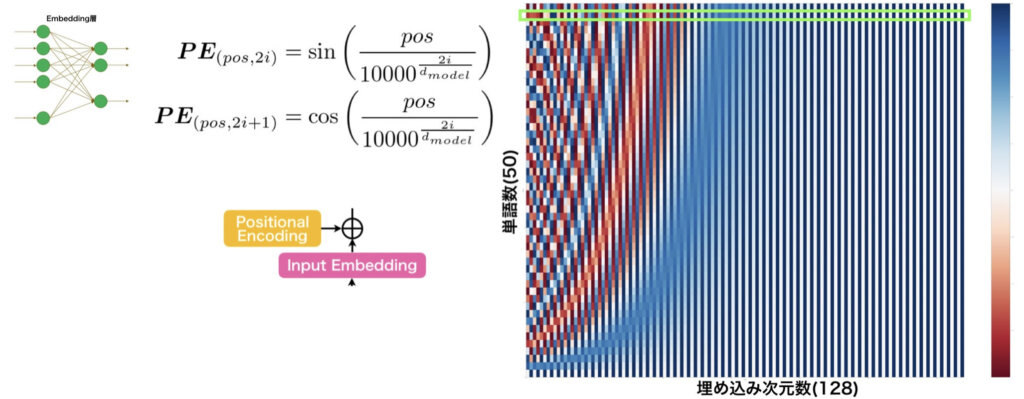

先ほど、Embedding層により、文章を行列で表せることを説明しました。文章というのは、文字を読む方向が重要です。しかし、行列として表され、かつ、一括で処理する場合、文字の順番の概念がなくなってしまいます。これは、文章を正しく扱えるか分かりません。そこで、Embedding層からの行列に位置情報を含んだ行列を足し合わせることで、順番の概念を扱えるようにします。これを可能にするのがPositional Encodingです。

Positional Encodingは、以下の正弦関数と余弦関数を用いて、位置情報を埋め込んだ行列を生成します。

$$\begin{eqnarray}

\boldsymbol{PE}_{(pos, 2i)} &=& \sin\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2i}{d_{model}}}}\right)\\

\boldsymbol{PE}_{(pos, 2i+1)} &=& \cos\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2i}{d_{model}}}}\right)

\end{eqnarray}$$

例えば、入力文章の単語数が50個まで扱えて、Embedding層の埋め込み次元数が128次元の場合、Positional Encodingが生成する行列を可視化すると、下図右のようになります。何かの柄のようになっていますが、128次元の行ベクトルが縦に50個並べられています。それぞれの行ベクトルは、絶対に同じものにはなりません。だから位置が表せるんですよね。

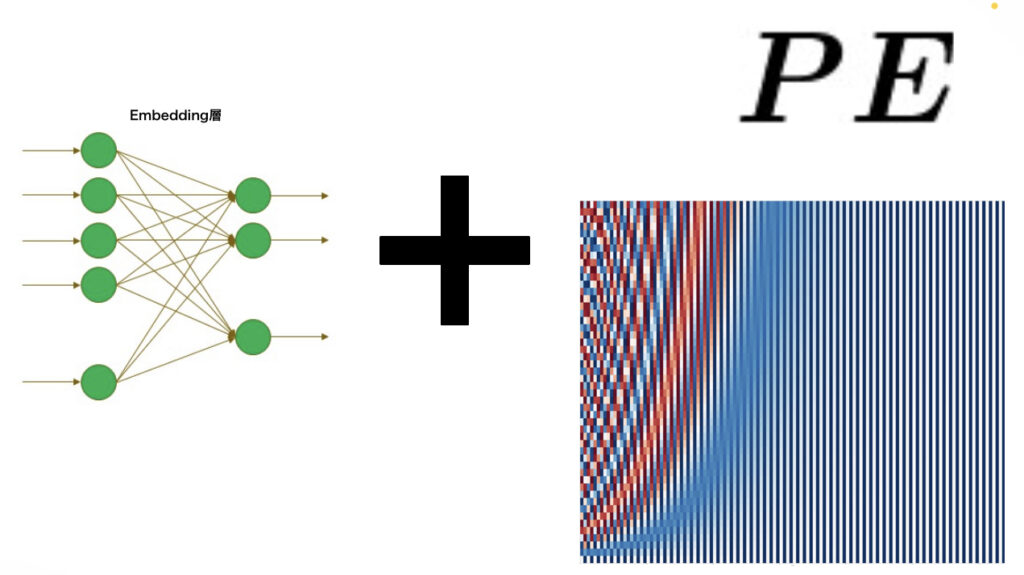

このように、位置情報をもつ行列をEmbedding層から得られた行列に足し合わせます。

Multi-Head Attention

やっと、Transformerを構成する最も革新的な要素であるMulti-Head Attentionの説明にたどり着きました。

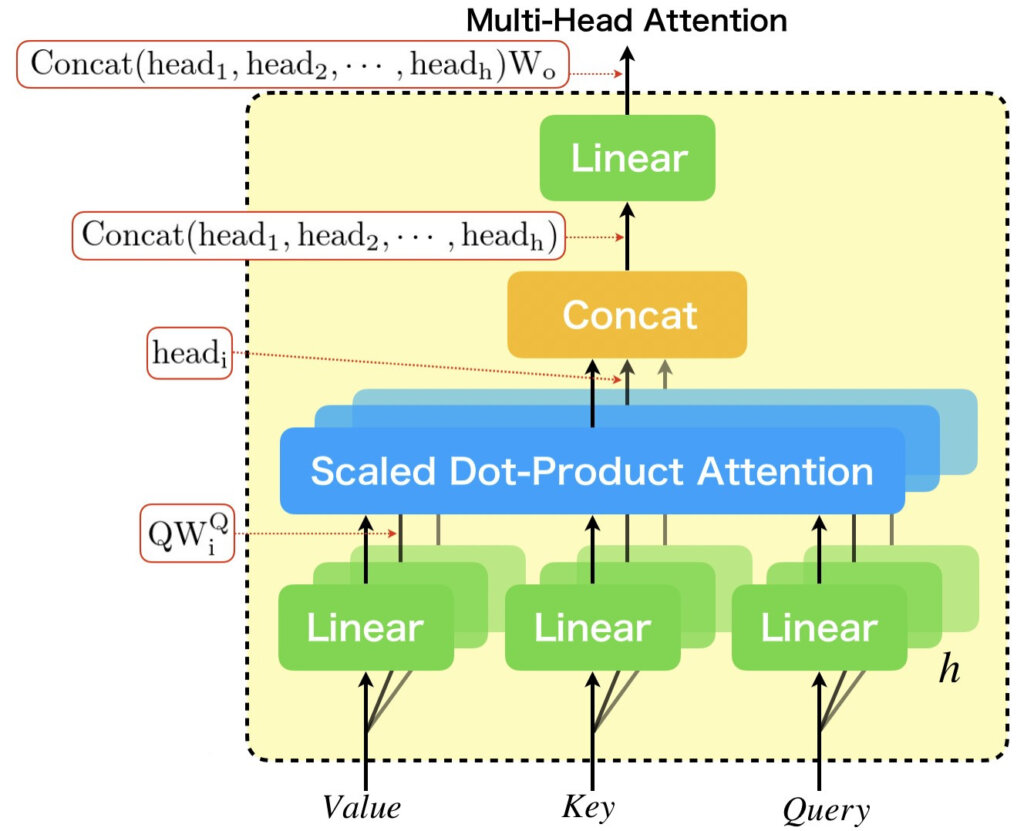

Multi-Head Attentionは下図に示したような構造をしています。

まず、最も大きな特徴は、内部に持っているScaled Dot-Product Attentionをアンサンブルしている点です。Scaled Dot-Product Attentionについては、次に説明しますが、Scaled Dot-Product Attentionの3つの入力は、Multi-Head Attentionの3つの入力(Value、key、Query)を線形層により変換したものとなっています。それぞれのScaled Dot-Product Attentionの直前に置かれている線形層は異なるものとなっています。これは、それぞれ異なる線形変換を施した場合において性能が高いことが実験的に確かめられたためです。ちなみに、線形層は学習パラメータを持っています。

Multi-Head Attentionを数式で表すと、下のようになります。

$$\begin{eqnarray}

\rm{MultiHead Attention}(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}) &=& \rm{Concat}(head_1, head_2, \cdots, head_h)\boldsymbol{W}_o\\

\rm{where}\ head_i &=& \rm{ScaledDotProductAttention}(\boldsymbol{QW}^Q_i, \boldsymbol{KW}^K_i, \boldsymbol{VW}^V_i)

\end{eqnarray}$$

Multi-Head Attentionについては、以下の記事で詳しく説明しています。より詳細を知りたい方は、以下の記事をお読みお読みいただければと思います。

Scaled Dot-Product Attention

次に、Multi-Head Attention内で使用されてる、Scaled Dot-Product Attentionについて説明します。

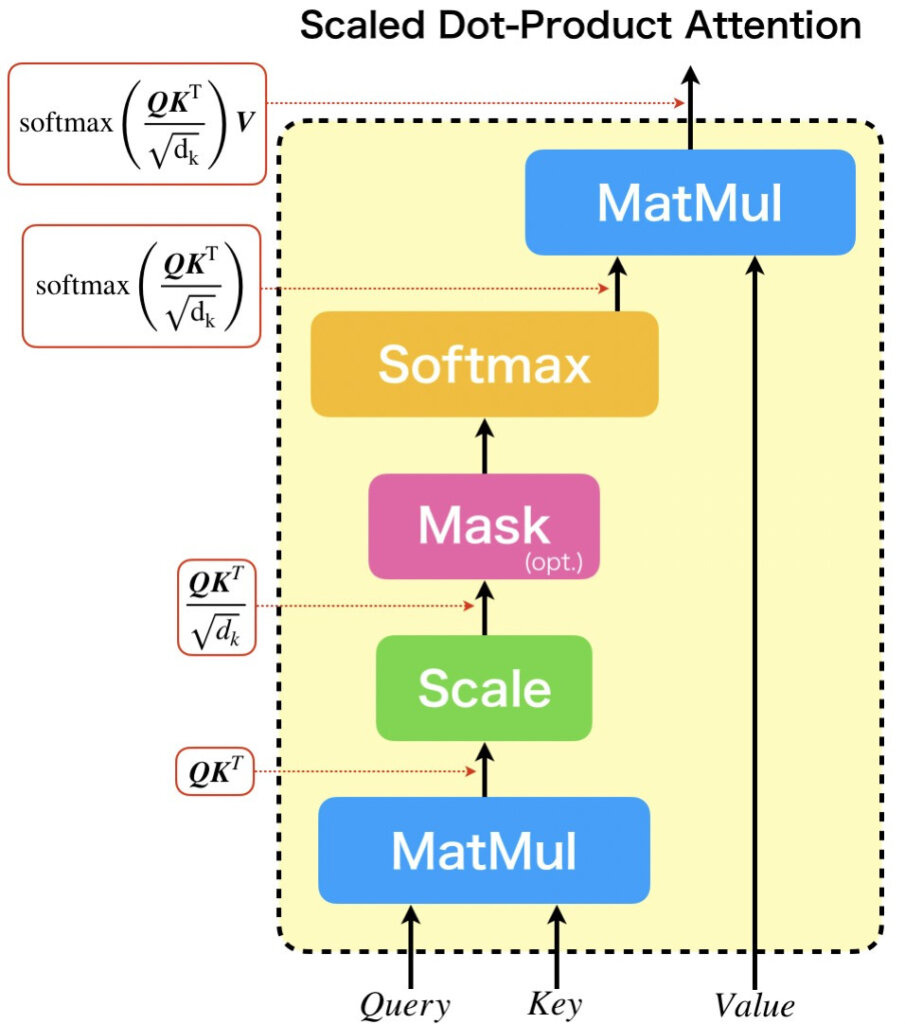

Scaled Dot-Product Attentionは、下図に示すような構造をしています。Scaled Dot-Product Attentionの働きを一言で表すと、QueryとKeyの類似度から、Valueのどの値に注意を向けるべきかを計算しています。類似度は内積によって求められます。そのため、Dot-Productという単語が名前の中に使用されているのです。

Scaled Dot-Product Attentionは、内積した値に対して、スケール化を適用しています。スケール化する理由は、QueryとKeyの次元数に依存して値が変化することを防ぐためです。次元数が大きいベクトル同士の内積の方が、次元数が少ないベクトル同士の内積よりも値が大きくなりやすいことは容易に想像できるでしょう。これは、適切な処理が行えないため、次元数の根号で内積結果をスケーリングします。

計算式は以下のようになります。

$$

\rm{ScaledDotProductAttention}(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}) = \rm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{QK}^T}{\sqrt{d_k}}\right)\boldsymbol{V}

$$

ちなみに、Scaled Dot-Product Attentionは学習パラメータを持ちません。

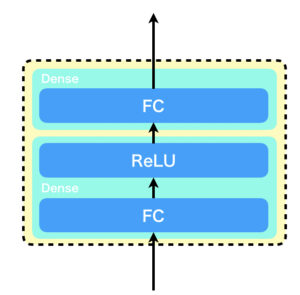

Feed- Forward

それでは、Transformerの構成要素の説明の最後になりますが、Feed-Forwardについて説明します。厳密には、Position-wise Feed-Forwardと呼ばれています。position-wiseというのは、「位置ごとに」を意味し、ここでは、入力された各単語ごとに適用されるということを表しています。難しいように感じますが、実際の計算式は単純です。

使用されているPosition-wise Feed-Forwardは2層で、1層目は重みが\(\boldsymbol{W_1}\)、バイアスが\(\boldsymbol{b_1}\)、活性化関数はReLU、2層は重みが\(\boldsymbol{W_2}\)、バイアスが\(\boldsymbol{b_2}\)、活性化関数は恒等関数とすると、以下のような式で表される計算を行います。

$$

FNN(\boldsymbol{x}) = \max (0, \boldsymbol{xW_1} + \boldsymbol{b_1})\boldsymbol{W_2} + \boldsymbol{b_2}

$$

Transformer

最後に、ここまでの話をまとめます。

Transformer本体は、Multi-Head AttentionとFeed Forwardの組み合わせを基本構造とし、それをスタックすることで構成されています。Transformerで文章を扱うために、文章をEmbedding層を用いて分散表現にし、Positional Encoderで位置情報を埋め込んだものを入力として受けます。

Multi-Head Attentionは、Scaled Dot-Product Attentionをアンサンブルした構造をしています。それが、Multi-Headの所以だったりします。Scaled Dot-Product Attentionへの入力は、それぞれ学習パラメータをもつ線形層をかましたものとなっています。

Scaled Dot-Product Attentionは、学習パラメータを持たず、入力されたQuery、Keyの類似度から、Valueに含まれている情報を適切に抽出する仕組みとなっています。

これが、近年、注目されているTransformerの基本概要となります(下図)。

さいごに

本記事では、Transformerについて、Attentionの起源から順番に説明してきました。Transformerを利用したBERTや、GPTなどには触れていませんが、今後の記事で紹介していければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。